» 地学のブログ記事

当日の夕方まで曇り空で、いざとなったら天気の良い地域へ移動してでも見るつもりでしたが、雲の流れが速かったのと、tenki.jpでの時刻予想が日没以降は晴れ予想だったので、自宅で待機しました。月食1時間くらい前からは雲が切れ始め、月食時間帯は見事に快晴となりました。

今回の観測は気合いを入れて、インターバルカメラ2台、フィールドスコープ、望遠鏡、さらにデジ一眼レフ2台に、マイクロフォーサーズ一眼、コンデジ2台と準備しました。インターバルカメラは月の動きと明るさの変化を捉え、一眼レフは一台はズームレンズ(35mm換算450mm)、一台は望遠鏡直づけ(同600mm)で撮影、マイクロフォーサーズ機はアダプターを介して、古きマニュアルカメラ時代の単焦点レンズ+テレコン(同560mm)、さらにコンデジは望遠鏡の接眼レンズに直づけ(コリメート)撮影に使用。

月食前の満月です。その明るさで文字を読むことができます。

21:45 月食の始まりです。月が右から左へ公転する過程で地球の影に入るため左側から欠けていきます。

徐々に欠けていきます。地球の影は、大気の影響ではっきりとした輪郭は見えませんが、月よりも大きいことが分かります。

1/3くらい欠けたあたりから、フィールドスコープや望遠鏡で見ると欠け始めの部分が赤く見え始めます。

暗くなっていきます。写真はマニュアル露出で撮影しています。絞りは開放(5.6近辺)でシャッタースピードを徐々に落としています。

トライ&エラーで最適な露出を決定できるのはデジカメの良いところですね。

手ぶれを少しでも防ぐためにセルフタイマーでシャッターを切っています。

このあたりから写真でも地球の大気で屈折した赤っぽい光が月を照らしていることが分かります。

23:05 皆既月食の始まりです。約50分続きました。

今回は地球の影の本影ギリギリを通る皆既月食だったので、若干、端が明るく見えていたように思います。

空全体を見渡すと、巨大な木星が出現したかと思うくらい赤茶色い天体が浮かんでいます。

普段の月はとてもまぶしく、他の星とは一線を画している存在ですが、今日に限っては他の星と同じような明るさで空に浮かぶ天体です。

また、望遠鏡を覗くと月の周りにいくつも星が見えました。これも普段ではあり得ないことです。

23:58 皆既終了。左側が地球の影から出てきます。

もっとも高度が高い時間です。まさに月天心。首が痛いです(^_^;)

私はマンションのベランダで観測していたので、ベランダの壁にすりつけるようにフィールドスコープや望遠鏡をセットしていたのですが、もはや限界です。皆既終了あたりから手持ちでの一眼レフでの撮影になります。

またマニュアル時代のレンズをつけていたマイクロフォーサーズ機は寒さのため、何度もエラーを吐きリタイヤ。意外なもろさを露呈させました。

露出を変えているので写真ではわかりにくいですが、やはり太陽光を反射する月は明るいですね。

今回は完璧な皆既月食を観察することができて、たいへん幸せに感じました。

当初は、まぁ10分おきぐらいに観察すればよいかな、などと思っていましたが、けっきょく皆既終了までほとんどベランダで過ごしました。

皆既終了後、機材を片付けつつ、カップスープやラーメンを食べました。そのときかなり体が冷えているのを実感しました。

12月、しかも夜半という非常に月の高度が高くなる→観測に適したタイミングでの皆既月食です。

昨日の3年生の授業では20分ほどマニアックな講座をいたしました(^_^;)

今朝、うちの子どもたちにも説明しました。

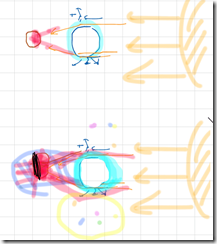

教室では黒板を使いましたが、家ではiPad。

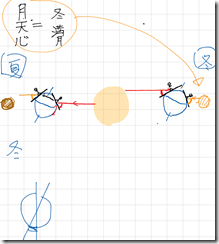

(下の図は、iPad上で動くNoteshelfというメモソフトに書き込んだものです。)

iPadを使うと描き直しや色使いなど便利な点が多いことを再確認しました。

そして何といっても本体ごと回転させることができること、月の満ち欠けなど地球側からの視点で考える場合などに抜群の効果があります。

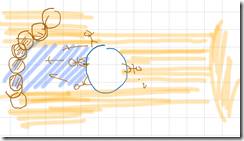

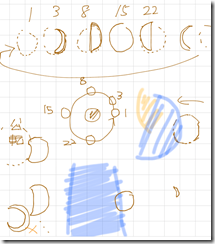

〔左〕月の満ち欠けの説明 〔右〕月食になる理由の説明

月食時の満ち欠けの形の説明

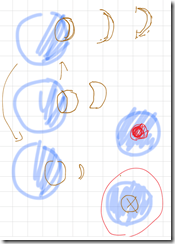

〔左〕皆既中に赤く月が見える理由 〔右〕冬の満月の南中高度が高い理由

今回は、recoloでインターバル撮影をし、天体望遠鏡で写真撮影、フィールドスコープで観察と万全の体制で臨みます。

あとは‥‥天気しだいです。

キングジムより発売のインターバル撮影しかできないカメラ(ビデオ?)がレコロ(recolo)です。

http://www.kingjim.co.jp/sp/recolo_ir5/

キングジムって会社はポメラといい、割り切りの良い製品を作る会社やね。

理科教育的には使いでのありそうなグッズです。

通販業者より5000円ちょいで購入。さっそく使ってみました。付属品は三脚のみ。

撮影間隔と1秒あたりのコマ数、色調(普通、カラフル、モノクロ)

しか選択する項目がありません。レンズは固定焦点、パンフォーカス

といたってシンプルですな。

データはSDカードに.AVI形式で出力されます。

それなりに使えるようなら、もうひとつ買っても良いかな。立体視動画とかオモシロいかも‥‥。