我が家のネット通信の契約について。

昨年2月にエントリした ネット通信費(今秋予定)から大きな変更はなく、昨年11月からは以下のように運用している。

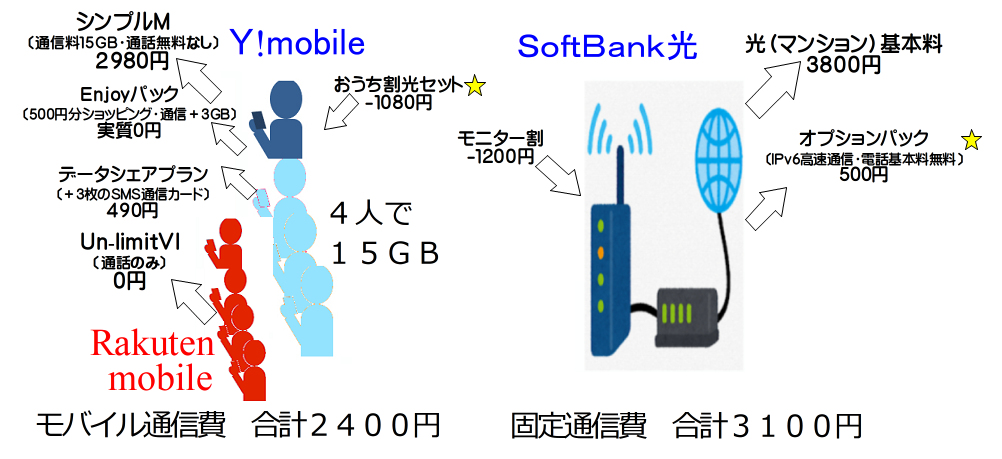

モバイル通信の契約

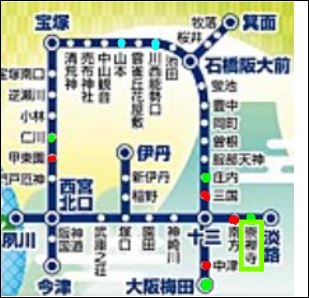

Y!mobileのMプラン(15G)+データシェアプラン

私が主契約者となって、シンプルMプランを契約し、それにデータシェアプラン(490円)を付加した。

データシェアプランとは、文字通り主契約の通信量をシェアする契約で、通信のみのSIMを3回線まで付加できる契約である。これを家族3人に割り振り、このSIMを入れている端末で通信をしてもらっている。ここ数ヶ月の通信量の実績を見ると5G程度でありMプラン(15G)で十分である。

通話は楽天モバイル端末を利用するいわゆる2台持ちである。通話をすることはほとんど無いし、もともと2台持ちをしていたことから問題はないようである。

ただ、導入当初に問題が発生した。私が主契約のSIMで大量のデータ通信をしてギガを使い切ってしまったのだ。ギガを使い切ってもそこそこ使える1Mの速度で通信できると思っていたのだが、これは主SIMだけだった。結果、データシェアプランの通信速度が超低速(256K)になってしまったのだ。これは迷惑をかけた。今後も気をつけていく必要がある。

固定回線の契約

ソフトバンク光を継続している。もともとそれなりに安いうえにモニタ割が効くのが大きい。速度も問題なく出ている。

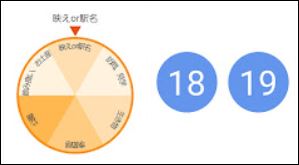

上図が基本料金のイメージである。実際には若干の通話料がかかったり、ナンバーディスプレイのために400円かかったりしている。

また私個人用にシンプルM+シェアをもう一回線契約していて、私のモバイル端末(クルマ・職場用のモバイルルーター・持ち歩き用iPadminiなど)で使用している。これはいずれもう少し安い他社のプランに変更する予定である。