» 鉄道のブログ記事

日帰りで岡山へドライブ旅行に行ってきた。

市内のコインパーキングに止めて、岡山電気軌道の一日乗車券を購入、実は岡山電軌に乗るのは初めて。サクッと全路線を制覇した(といっても2系統だけだが)。

中納言電停あたりが、S字カーブになっており、なかなかデンジャラスであった。またこの電停はキビ団子のお土産で有名な老舗和菓子店「広栄堂」があり、中でお茶と和菓子をいただいた。

岡電はたま駅長で有名な和歌山電鉄の親会社であり、たま駅長をモチーフにした「たま電車」が一両走っている。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

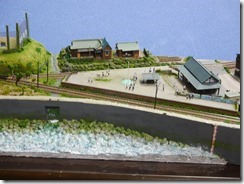

| 動画にしてみました ↓↓↓ |

| https://youtu.be/WRWzRLzQ1F0 |

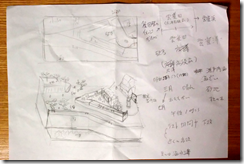

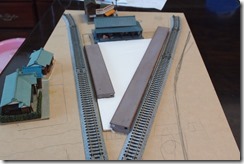

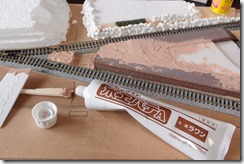

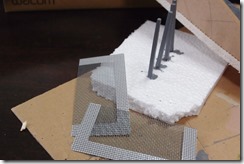

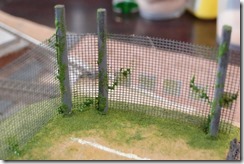

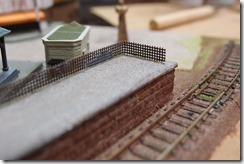

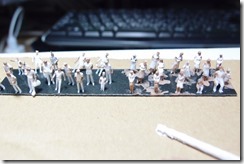

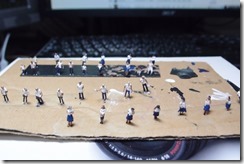

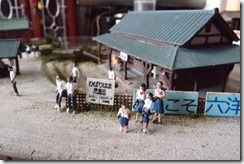

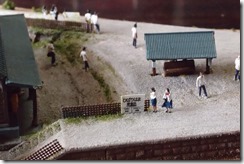

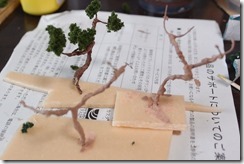

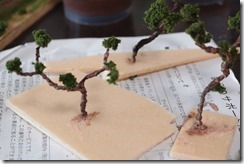

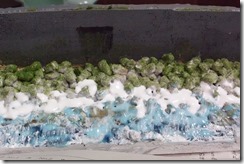

WOOの走行会に向けて十何年かぶりにモジュールを製作した。いままであった簡易な分岐モジュールの置き換えである。

コンセプトは

1.小野田線の雀田駅の構造+瀬戸内の海岸線沿いのイメージ

2.高低差を意識する

3.人形や看板などを配置し臨場感を高める

所属団体「鉄道研究会WOO」の会報誌『OH!WOO!!』が今年で30周年を迎える。

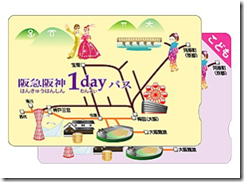

30周年を記念した次回の会報誌のテーマが「30駅めの取材」だったので、「阪急阪神1dayパス」の範囲内で、30駅ごとに乗り降りをしてみた。

ちなみに「阪急阪神1dayパス」とは、阪急電鉄全線・阪神電車全線・神戸高速全線が乗り降り自由で1,200円というもので、今回のように乗ったり下りたりを繰り返すにはもってこいのチケットだ。

30駅めの設定は、桃太郎電鉄というゲーム内に出てくる「リニアカード(現在地から30駅進めるカード)」の設定に従うことにする。つまりぐるっとループすることはできるが、行き止まりでの往復には使えない…ということだ。乗り継ぎに関しては、阪急と阪神の両社がつながる神戸高速鉄道の「高速神戸」駅、そして「梅田」駅と「今津」駅を同じ駅として扱うことにする。また厳密に30駅を実践するため、各駅停車のみ乗車することにする(急行・特急等は各駅停車区間のみ使用する)。さて朝の8時から日暮れまでの約11時間、上記のルールで乗り降りを実施してみた。

二日目スタート。まずは城端線。これも30年前に乗ったはずだが、ほとんど覚えてない。

0538高岡ー城端0631

二日目は若干時程にゆとりがあったことと天気が回復したので、途中下車の旅を楽しむことにする。

0638城端ー越中山田0648

終点・城端駅では駅前をさっと見て、折り返しの列車に乗る。そして次の駅、越中山田駅で下車。

「かいにょう」と呼ばれる屋敷林を見てみたかったので降りてみた。

「かいにょう」と呼ばれる屋敷林を見てみたかったので降りてみた。

屋敷林以外は取り立てて見るものもなく、駅のまわりをぶらぶらする。それなりに撮る対象は見つかるものだ。

秋の訪れを感じさせる虫の声と、残暑を語る蝉の声が、交互に聞こえる。

線路まわりの雑草とか、小さな花畑とか、ヘルメットをかぶって懸命に自転車を漕ぐ中学生とか、田んぼのにおい、屋敷林を揺らす風、こういった日本中に見られるごく当たり前の風景がなにか嬉しい。学生時代、日本全国の鉄道を回っていた頃から変わらないものがある。

一方で現代の列車はほとんど冷房化されていて、列車に乗っているだけでは、熱さやにおいなど土地の空気とふれあいこともなく、通り過ぎてしまう。それではあまりに「リアルなのにバーチャル」っぽいので、今回の旅では散策や途中下車は積極的にしたいと思っている。特急や新幹線では味わえない、スローだが実感を伴う旅である。

0708越中山田ー高岡0754

高岡に戻り、次の目標は「万葉線」であるが、昨日乗った氷見線と小矢部川を挟んで並行している区間がある。その間にできた橋を渡って万葉線に入ることにして、まず氷見線に乗る。ついでなので雨晴駅まで行き、本日2回目のプチ途中下車の旅とする。

0808高岡ー雨晴0829

14分の間に改札を出て、構内のコンビニで朝食と昼食を買う。コーヒーも買う。最近コンビニのドリップコーヒーが旨くて良い。高校生の乗る車内でコーヒーとサンドイッチを食う。

雨晴(あまはらし)駅を下車、乗っていた列車が氷見を折り返してくる間の27分間の途中下車である。

雨晴駅と越中国分駅の間には「義経岩」というものがあり、義経一行が道中でにわか雨を逢い、弁慶が大岩を持ち上げて雨宿りをしたという伝説がある。「雨晴」という地名もこの伝説からきたものらしい。地名の由来となる観光資源なのになぜか駅前の案内板にはその表記がなかった。

0856雨晴ー伏木0903

伏木駅から小矢部川にある「如意の渡し」跡を見る。ここは義経一行が渡し船を乗る際に、捕縛令が出されていた義経と見破られそうになったところを、家来の弁慶が扇で義経を叩き、身分を隠したという逸話の場所である(勧進帳などでは安宅の関になっている)。

伏木駅から小矢部川にある「如意の渡し」跡を見る。ここは義経一行が渡し船を乗る際に、捕縛令が出されていた義経と見破られそうになったところを、家来の弁慶が扇で義経を叩き、身分を隠したという逸話の場所である(勧進帳などでは安宅の関になっている)。

現在は小矢部川を渡る万葉大橋ができたため、この渡し船は5年前に廃止されている。写真は伏木川の渡船場跡。

渡船場の近くから取り付き万葉大橋を渡る。所々に大伴家持の歌碑がある。これは大伴家持が国守として5年間この地に滞在し、300種を越える和歌を詠んだ(越中万葉と呼ばれる)ことに由来する。これから乗る「万葉線」も大伴家持がらみのネーミングである。

ここからすぐの場所に万葉線・中伏木駅がある。

0948中伏木ー越ノ潟1007

もと加越能鉄道、現在は第3セクターの万葉線初乗車。これで終点の越ノ潟駅まで行って、帰ってくる作戦である。土日であれば、富山新港を渡った反対側にある富山ライトレールに接続するバスがあるのが、この日は平日のため、いったん高岡駅に戻るしかない。

ちなみに1966年までは越ノ潟駅ー富山駅を結ぶ富山地方鉄道射水線があった。つまり高岡と富山はぐるっと富山港をめぐる形で繋がっていたということだ。しかし富山新港開削により、越ノ潟駅から先が海になってしまい、この区間は廃止となった。そして1980年に富山側の全線が廃線となった。現在では越ノ潟駅から対岸へ富山県営の渡船(無料)がでている。また新湊大橋によって繋がっている。

2012年開通の新湊大橋。自動車道路の下に歩行者通路がある。この歩行者通路へ行くための無料エレベーターが写真のコンクリート部分にある。富山新港の眺めが良く面白いので何度も往復してみた。

2012年開通の新湊大橋。自動車道路の下に歩行者通路がある。この歩行者通路へ行くための無料エレベーターが写真のコンクリート部分にある。富山新港の眺めが良く面白いので何度も往復してみた。

今回はこのまま駅に戻ったが、歩いて橋を渡って反対側から渡船で戻ってくれば良かった。

…と思ったのだが、越ノ潟駅に戻ってみると、架線ハイブリッド列車の試乗会に出くわした。本来は事前申し込みが必要なものだが、空きがあるとのこと。しかもこの日が最終試乗日とのこと。高岡に戻るのが少し遅くなるので考えたが、まぁ富山ライトレールは乗れなくても良いかと思い(これも30年前に国鉄富山港線時代に乗っているので)、乗せてもらうことにした。

1052越ノ潟ー米島口1120

架線ハイブリッド車とは、普通の電車のように架線から集電して走行するが、車内のバッテリにも充電し、バッテリだけの走行も可能な車両だ。この車両は鉄道総研のもので、万葉線を使ってテスト走行しているとのこと。途中の米島口駅までの間に一通りの説明があり、あとは質疑応答の時間。バッテリを満充電すれば万葉線なら1往復半は走行できるとか、バッテリで走るメリットとして、メンテナンスがたいへんな交差点などでの架線を無くすことができるとのこと。架線を無くす云々は全てハイブリッド車にしないと実現できないことだが、ラッシュ時など列車が混み合っている場合にバッテリで走れることもメリットとのこと。普通のユニトラムより高価になり、重量も2t増しとなったりするが、フル走行すれば5~10年で元が取れるとのこと。

乗り鉄としては、車内の多くを占めるバッテリや高運転台が邪魔をして、景色が見えにくいことが残念だったが、最新の試験車両に乗れたことは大いに嬉しかった。

1125米島口ー高岡1156

米島口で試乗は終わり。ちなみに米島口駅前に万葉線の本社や車庫がある。

米島口で試乗は終わり。ちなみに米島口駅前に万葉線の本社や車庫がある。

米島口から高岡駅停留所までが、この列車の最後の試乗会。ここでも余裕で空きがあり乗せてもらう。

1221高岡ー富山1239

再び青春18きっぱーとなり、JRで富山駅へ。ぶらり途中下車の旅を楽しんでいたので、富山ライトレールは単純往復する時間しかなくなってしまった。しかも乗り継ぎ5分。しかも富山駅は新幹線工事で駅舎南口までものすごく時間がかかる…。下車後ダッシュで南口を目指す…。なんとか間に合いそう…。

しかし何ということか、私は富山ライトレールを富山地方鉄道と勘違いしていた。富山駅南口を出た瞬間に間違いに気づいた。北にある富山港を目指す富山ライトレールは…そりゃ北口だわ。もうこの段階で、南北に大きく分断された富山駅を縦断する気力も時間も無く、この駅で高山本線の列車が発車するまでの1時間を過ごすことになった。あぁこんなことなら、高岡からの列車で急いでおにぎりを食べるんじゃなかった…。駅前のどんぶり屋のショーケースに飾られた「白エビ丼」や「きときと鮨」などが恨めしい。お土産屋で「雷鳥の里」を買って、夕食となるおにぎりなどを買って、することもないので、早々に高山本線のホームにならぶ。まぁこれは結果的には良かった。高山本線の猪谷行きのディーゼルカーは2両編成、けっこうな乗車率になったからだ。

1354富山ー猪谷1451

この区間も高校生の頃、神岡線に乗りに行って以来なので30年以上ぶり。

1508猪谷ー美濃太田1844

猪谷駅からの列車は3時間26分、この旅一番のロングランである。途中からけっこう席が埋まり、足が窮屈だった。

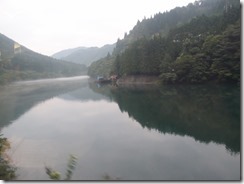

実は高山本線猪谷以南は乗ったことがあると思い込んでいたが、どうやら初乗車だったようで、新鮮な車窓が楽しめた。かなりの長時間、川と平行に走る。前日までけっこうな雨が降ったのでダムが放流していて水量が多い。岩を跳ねるような急流の景色あり、ダムの上流では鏡のような湖面に発生した霧がうっすらとただようような景色あり、山の谷筋を利用した水力発電所ありと、見所が満載。窓にカメラをへばりつけるようにして撮影を続けた。

途中、踏切内への侵入があったとかで10分以上の遅れが生じた。当初のアナウンスでは10分接続の岐阜行きには接続しないとのことだったが、延着待ちをしてくれていた。美濃太田から先はそれなりに列車の本数もあるので、一本遅れても帰宅に影響が出るようなことはないが、これが最終乗り継ぎであったりすると冷や汗ものである。良すぎる接続というのも考え物であるかな?

1854美濃太田ー岐阜1931

1944岐阜ー米原2035

東海道本線に入り、列車の本数も両数も増え、比例して列車を利用する人も増える。アーバンである。外は真っ暗となり、することもない。だが、きょうびスマホがあるので、することには事欠かない。

2054米原ー尼崎2225

米原からは12両編成の新快速。相変わらず遅い時間でも混んでいる。

2227尼崎ー川西池田2244

尼崎からの普通列車、これも混んでいる。今回の旅で唯一着席できなかった列車となった。

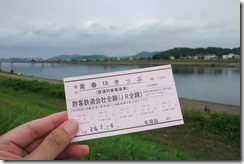

青春18切符を利用して、北陸地方へ行ってきた。

北陸地方にした理由は2つ。

北陸地方の私鉄やJRローカル線も30年以上乗っていないこと、もう一つは来年の北陸新幹線の開業である。

北陸新幹線開業とともに北陸本線は県ごとの第3セクター会社となり、JRではなくなってしまう。つまり青春18切符を利用することができなくなるということだ。訪れるにはこの夏がラストチャンスである。ということで富山県高岡を中心とした北陸本線&青春18切符の旅となった。

早朝、雨の中を川西池田駅まで歩く。

0522 川西池田ー大阪0544

0555 大阪ー京都0628

0631京都ー近江今津0735

京都駅からは湖西線、昔の新快速電車の117系が当時のカラーで走っている。

ゆとりを持って家を出たので、予定より一本速い列車に乗れた。このことで近江今津駅で38分の待ち時間が生じたので駅前を散策する。近江今津は有名な「琵琶湖周航の歌」のご当地であり、資料館がある。また琵琶湖に浮かぶ竹生島への観光船乗り場がある。時刻が早いだけにどちらも営業前であった。

駅前のコンビニでホットコーヒーを買い、駅の待合室で飲む。

0813 近江今津ー福井0944

2両編成の電車が入線すると同時に乗車する。あとから京都から来た列車の乗客で満員となったので、一本早い列車に乗れたことは、今津駅前の散策とともに座席確保というメリットもあった。

0948福井ー金沢1125

1136金沢ー七尾1302

福井駅4分、金沢駅11分、七尾駅6分と近年JRのローカル線同士の接続がたいへん良いように思う。一方で休憩や食料の調達に困ることがあり、先を見通した行動が必要である。今回は近江今津駅でお茶などを補給しているので安心である。

北陸本線・津幡駅から七尾線に入る。ここは初乗車である。

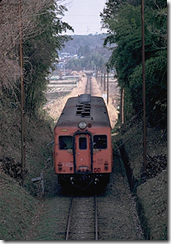

(1枚目)七尾線に限らず、今回の旅の中心地・高岡周辺で乗った列車はラッピング列車が多かった。

(2枚目)途中の千路駅前の雑貨屋。昔ながらのたたずまいで、途中下車しようかと逡巡したくらい。

1308七尾ー穴水1347

七尾駅からはのと鉄道七尾線に入る。ちなみに七尾駅と次の和倉温泉駅の間はJR西日本とのと鉄道の共用区間である。この区間はJRの普通列車は走っていないので、のと鉄道の列車に乗るしかない。料金は通しで乗る場合は、JR線として扱うことになっており、青春18切符で乗車した場合も、この区間の料金は不要(のはず、実際は終点の穴水駅で精算したときに和倉温泉から乗車した料金になっていたので、そう解釈している)。

穴水駅にて、アニメ「花咲くいろは」のラッピング列車。途中の駅で鉄道ファンでもなさそうな若者が何人もカメラを構えていたのは、このせいだったかと納得。思えば一昨年の伊豆急行でも「夏色キセキ」というアニメとのコラボ列車があった。アニメの舞台をあえて現代の地方に置き、「聖地巡礼」と称するアニメファンを呼び込むという戦略はなかなかのもの。地方の再発見という意味では「男はつらいよ」シリーズなど映画の手法の現代版とも言えるが、地元や鉄道会社とのタイアップという点で進化していると言えよう。

ちなみにアニメの件だけでなく、訪問地のいろいろな情報をその場で調べることができるタブレット端末というのはほんとうに便利なものである。今回はスマホとミニタブレットの2つ(どちらもMVNOのSIM入り)を携行した。

穴水駅は、昔の国鉄のジャンクション。ここから蛸島まで61kmの能登線と輪島まで20kmの輪島線がでていた。残念ながらどちらも乗車したことはなく、第3セクター化ののち廃線となってしまった。若いうちに乗っておけば良かった…。今思えば、若い頃は走行写真も撮っていたので、七尾線を含め能登半島の3路線を全て乗って撮ってとなると一日では済まないことから敬遠したのだろう。また北陸ワイド周遊券では乗れず、能登半島の追加券(G券)を買わなくてはいけなかったというのも、貧乏な学生には敷居が高かったのかもしれない。

穴水は折り返しの列車を見送って駅前散策をする。めぼしい観光地は1時間では無理そうだったので、喫茶店で食事・休憩。外に出ると晴れ間がひろがってきていて初めての日差しを感じる。そして帽子を忘れたことに気づく。

1508穴水ー七尾1549

(1枚目) この地方独特の「ボラ待ちやぐら」…観光保存用

1600七尾ー津幡1709

1712津幡ー高岡1736

今回の旅の中心地・高岡駅に到着。とりあえず明日乗る予定の万葉線やホテルの場所を確認する。

写真は万葉線のアイトラム「ドラえもん列車」

1811高岡ー氷見1839

(1・2枚目) 雨晴駅付近の車窓 (3枚目) 30年ほど前に撮影した同地点の写真

1846氷見ー高岡1916(泊)

1日目終了。お泊まりは駅前のビジネスホテル。

夏の旅行の定番・青春18切符。32年前の発売開始からけっこう利用してきた切符だ。

最近はほとんどが磁気切符ベースに印刷されたものだが、マルス機器の設置されていない一部の駅では、普通の紙ベースの切符(常備券)として発売されている。これが赤い紙なのでマニアの間では「赤い青春18切符」として人気がある。別に紙だからといって安いわけでも便利なわけでもないのだが、風情はある。

この切符を買いに車で厄神駅まで行ってきた。高速を利用して片道1時間。高速代1350円。

ついでに加古川の鉄橋で列車撮影。

さらに6年前に廃線になった三木鉄道(もと国鉄三木線)の三木駅付近を改修した三木鉄道記念公園に立ち寄る。

もともとあったレールを利用した遊歩道やレールサイクル(左側の白い部分)。

ポイントのレールも、そのまま残してコンクリートやアスファルトで埋められていて、もう復活することはないのだというもの悲しさを感じさせる。

在りし日の国鉄三木線

この日は平日。職場は期末テストの1日目だ。

今年から計画的に休みを取ってリフレッシュしようと思い立って、初めての実施した計画休日。

さて、以前からドライブしたいと思っていたのだが、どこに行こうか。おりしも季節は梅雨のまっただ中。

幸いなことに天気予報は雨ではない。天気図を見ると近畿地方の北側が大陸側の高気圧の圏内だったので、日本海側に行くことにした。

走り始めて、三田から舞鶴道・豊岡道を通るあいだに香住(香美町)に行くことに決定。八鹿の道の駅で情報を仕入れる。

その後、近くのGSで軽油を補給した際、スタンドのおじさんに燃費を聞かれる。「高速と郊外だと20くらいですね~」と答えたものの自分でも曖昧だったので、このあと自宅に戻るまで計測してみたら22.4km/lだった。ガソリンとの価格比を考えると、ガソリンなら25.6km/lということになる。定速走行が多く、エアコンも使わない・窓を開けないですむ気温で(空気抵抗が小さい)、エンジンも十分に暖まっているというディーゼルエンジンの性能が最高に活きる場面とはいえ、比較的大きな部類の乗用車としてはすばらしい燃費である。

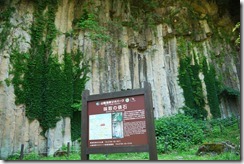

さて第1の目的地は、村岡にある「味取の俵石」である。

豊岡の玄武洞と同じく、玄武岩溶岩の柱状節理と板状節理が目の当たりにできる。

むかし相棒殿と行った「三七十鮨」に行きたかったのだが、残念ながら定休日。

観光バス相手の海産物屋でカニ丼を食べる。まぁカニは缶詰、大量に載っているカニ味噌は現地産とみた。

第3の目的地は餘部橋梁(今、餘部鉄橋と打ちかけたがコンクリート橋も鉄橋で良いのだろうか)。

もともとあった餘部鉄橋の横にコンクリート製の橋梁がかかっている。いままでの鉄橋が有名すぎるので、コンクリート製の素っ気ない構造を無粋とみるか機能的とみるか、意見の分かれるところだろう。私としては、もう少しデザイン的な側面も加味して欲しかったというのが実物を見ての感想だ。

もとの鉄橋は駅側3つを残して、観光施設〔空の駅〕として開放している。発想は良いのだが、いかんせん安全のため、せっかくの景色も鉄格子越しである。まるで檻に囲まれたようであり、〔空の…〕というには今ひとつ。写真は格子の間から撮れるので、まぁきれいには写るのだが(右上・右下)、写真だけ見て現地に行ったら、かなりがっかりするだろう。

駅に向かう途中の坂道から分岐した道を上がると鉄道撮影ポイント。もちろん鉄道写真の撮影を行う。ちゃんと時刻表を持って来ているあたり、ここに来ることもかなり想定していたということだ(→自分)。

左の海の鮮やかさを際立たせたくて、手前に木をシルエットで配置する構図を取ったが、ちょっとうるさかったようだ。素直に右下の構図で撮れば良かったと反省。

だんだん天気も良くなり、気温も30度近くになってきた。ただ風が強くたいへん心地よい気候である。

最後に山陰海岸ジオパークを海から眺めるということで三姉妹船長として有名な遊覧観光船「かすみ丸」に乗ることに。

14:00出港に合わせ、早めに船乗り場に行くが、平日なので予約客がおらず、現在乗客は私一人。このままでは出港しない(ペイできない)とのこと。

とりあえず14:00前にもう一度来ることにして、近くの岡見公園へ。ここは陸繋島といい、3つの離島が、潮流で運ばれた砂で陸地とつながったものらしい。眺めが良い。

さて、13:50再び船乗り場にやってきた。相変わらず客はゼロ。あきらめかけていたところに、マイクロバスのお年寄りグループ11名が颯爽と登場。救いの神である。

これで出航は確定。次にコースであるが、時間が異なる3つのコースがある。私としては名勝・鎧ノ袖が見れる2コース(1時間)か3コース(1時間半)にしたかったのだが、お年寄りグループはかなりお酒も召されていて、トイレが不安だし、船酔いもイヤだということで1コース(30分)の意見が優勢。あまり強く意見も言えないままお年寄りグループの要望通り1コースに行くことになった。まぁ致し方なし。

結果としては、短時間ではあったものの、いろいろな岩石や海岸地形の学習となり、良い遊覧となった。船を操縦する女性も(3姉妹にも二組あり、今日は初代船長、つまり年配の方)かなり学習しているようで、一般の奇岩や・何かに見立てた○○岩といった役に立たない知識の紹介は少なく、実に学術的にシフトしている案内であった。ジオパークとして指定されたことも影響しているのだろう。

上写真

左の二枚は、岩石の違いが色で分かる。どちらかが元々の地質に貫入してきた火成岩。

上・右写真は海食洞。

下写真

左は大きな礫を含む火山岩。元々大きな礫岩層に溶岩がやってきて、大きな礫が残ったと思われる。

右は凝灰岩。比較的柔らかいので、波打ち際が浸食されて凹んでいる。表面も風や波による浸食で削られ、中に含まれている礫が表面に表れている。

以上の記述は、おおむね船長の説明によるもの。普通の遊覧船とはかなり違うことが分かっていただけると思う。

15:00前には港に戻り、18:00には自宅に引き上げた。有意義な休日であった。

春休み‥‥も基本は出勤なのだが、年度末に一日代休を取っていたので、お出かけ。

今回は京都・嵐山1dayパスで右京方面へ。

フリー区間は阪急全線・京福(嵐電)全線、嵐山周辺の京都バスである。

今回も有名だけど行ったことがない社寺仏閣と鉄道写真のコンボである。

今回の撮影はシンプルさをテーマに、カメラ1台、レンズ2台のみ。

マイクロフォーサーズ機であるDMC-G2に、標準ズームである14-42(35mm換算28-84)mmレンズと、Pentaxのオールドレンズ100(35mm換算200)mmのペアである。

WOOの取材で1994年秋に大沢の池へ行ったことは間違いないのだが(右写真)、大覚寺に入った記憶がないので訪問することにした。

やたら広い境内。3月末とはいえ天気が悪く足から冷える。

冷えた身体に追い打ちをかけるように時雨がふる。

今回は荷物をシンプルにしたため折りたたみ傘も無く、バス停までの歩きは手ぬぐいを頭から羽織って対応。

バスで京福嵐山へ戻り、駅の足湯に浸かって身体を温める。

次は嵐電で北野白梅町まで行き、北野天満宮へ。今年上娘が受験生になるので、お守りを買う。

‥‥私が受験の時、両親がお正月に北野天満宮に行ってお守りを買ってきてくれたことを思い出す。

モモの花がきれいに咲いていた。北野天満宮といえばウメだろうが、見頃を過ぎたのか梅園は閉まっていた。

つぎに龍安寺。石庭で有名なお寺である。

この石庭には15の石が配置されているが、一カ所からは15の石全てが見えないよう絶妙に配置されている。

方丈の北側には、「吾、只、足るを、知る」のつくばいがある。つくばいを模した栓抜きがあったので自分の土産として買う(右写真)。

サクラはまだ五分咲き。時雨で花びらが濡れ、半逆光が美しい。

桜のトンネルで有名な鳴滝-宇多野間で走行写真の撮影。

続いて広隆寺。弥勒菩薩像など多くの国宝・重要文化財が霊宝館に納められている(撮影不可なのは残念)

最後に嵐電の路面区間の撮影を山之内~嵐電天神川間で行う。

このあと、嵐電の西院(さい)から阪急の西院(さいいん)へ歩く。

阪急で石橋へ戻り学年の飲み会に参加。

充実した一日であった。

二日目

WOOの取材で、「うどん博物館」・伏見酒蔵巡り・「おでんde電車」もりだくさんである。

まずは取材合流前に、阪急嵐山線の6300系改造車を松尾駅付近にて撮影。

河原町駅に停車中の6300系「京とれいん」

WOOのみなさんと京都・四条で合流してまずは「うどん博物館」

まぁ、博物館と名乗ってはいるが、資料は乏しく、実体はうどん屋。

しかし日本各地のうどんを選んで食べられるシステムはなかなか秀逸。

次に京阪で中書島に移動して、酒蔵巡り。

まずは月桂冠大倉記念館。資料館としてもなかなか良く入館料の300円もお土産のカップ酒と同値。納得できる。

源泉掛け流しの清酒も飲める…などと軽口を叩きながらの見学。→

(実際は原料である伏見の水)

人数が多いといろいろ注文できて良い。

下 スィーツ(藁)もイケる。

酒饅頭、清酒かけアイス、ほかに酒粕カステラなど

つぎに黄桜資料館「カッパカントリー」

意外なほどカッパの資料が立派だった。遠い昔、岩手の遠野でカッパ淵を訪れたり、カッパの民芸品を買ったことを思い出す。

WOOのスタッフがハマったのが、歴代の黄桜のCM集VTR。座り込んですべて見た。

その間にも売店で地ビールを買って飲んだり…。→

酒房・小売「油長」

ひたすら飲み続ける取材はまだ続く。

ここでは1年で2週間しかないという酒元秘蔵の生原酒(熱加工していない・加水もしていない賞味期限が極端に短い酒)を飲むことが出来る。

おちょこ3つ(それぞれ300円~500円)と付け出し200円というシステムである。

そして大津へ移動。本日のメインイベント「おでんde電車」に乗車する。

浜大津を中心に、坂本と石山寺を往復する100分間の旅である。おでんや弁当、飲み物3種がついて3000円はなかなか。

あっという間に2度目の浜大津に到着してしまう。

その後、京阪山科まで移動してJRで大阪へ。最後にカラオケに行って解散。

以上、我ながらなかなか「充」って感じの二日間であった。

![20130223_se-006[5] 20130223_se-006[5]](https://www.ma-2.com/blog1/wp-content/uploads/2013/02/20130223_se-00651.jpg)