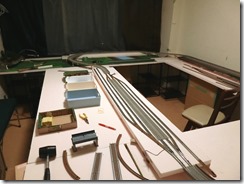

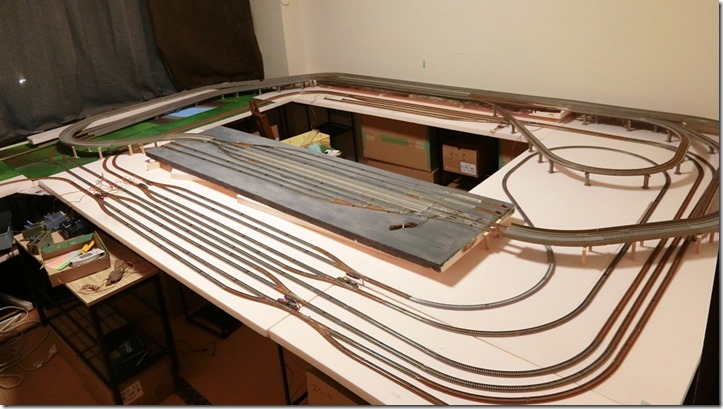

自宅レイアウトで利用しているTomixシステム、実感的でレールの種類が豊富なことが魅力であるのだが、一方で電気系統に脆弱な部分がある。特に言われているのが、ポイントレールの動作不良である。

ポイントレールは、進行方向の切替と同時に、その方向だけに電流を流すという仕組みが必要だ。

ポイントレールは、進行方向の切替と同時に、その方向だけに電流を流すという仕組みが必要だ。

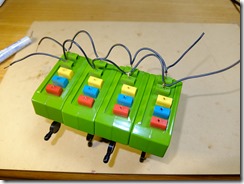

進行方向の切替に 電流が不足するという問題はTomix自身が認めており、「ハイパワーポイント電源」を発売している。当鉄道でも利用している。

問題は、電気的な切替がうまくいかないことがあり、それが見た目では確認できないということだ。

ちなみに現在のTomixのポイント内部の仕組みは3通りあるが、どれも進行方向と「物理的に」連動して電気回路が切り替わる仕組みになっている。接点には銅板のバネやコイルが用いられている。このバネがくせ者で接触不良の原因となっている。清掃したり角度を調整したりするのだが、時間がたつと動作不良を引き起こす。

いかん、Tomixポイントへの不満が噴出してしまった。

何が言いたいかというと、ポイントの通電不良に関しては構造上「しかたがない」としても、少なくとも「通電不良を起こしているかどうか」を事前に知りたいということだ。

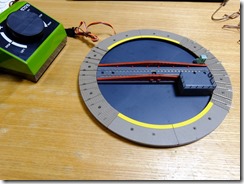

ということで、表題の方向表示灯である。

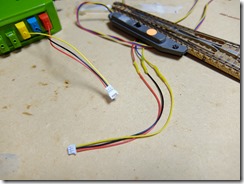

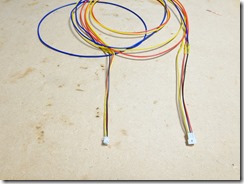

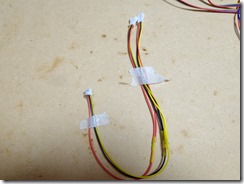

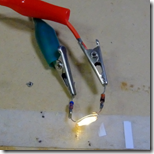

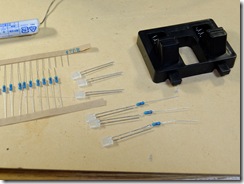

極性反転型2色LEDという電流の向きによって発光するLEDが変わるパーツを利用した。今回利用したものは標準電流20mA・電圧2V(→100Ω相当)である。鉄道模型では最大で12Vかかるので、電圧の配分は、LED:抵抗=1:5となる。今回は470Ωの抵抗と接続した。わりと低い電圧からLEDは点灯する。

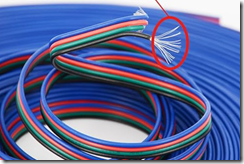

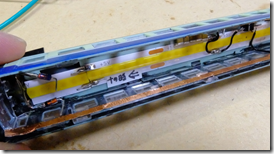

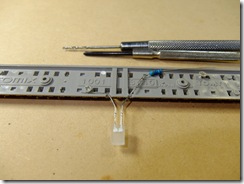

苦労したのは、レールとの接点であった。レールの裏側には何かとの接続を想定しているのか、接点が用意されているのだが、これが導線などとハンダ付けすることができない。フラックスなどを用いてもはじいてしまう。調べてみると、レールは洋白でできており、模型用のハンダごてでは低温すぎて接続できないようだ。

ということで接点とのハンダ付けは諦め、裏側から短いねじをねじ込むことで接点とした。このねじを締めるときに、導線を巻き込むことでハンダ付けも不要となり、工数も減り良かった。

|

|

|

| 抵抗と2色LED、 それを接続した方向表示灯パーツ |

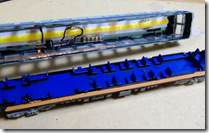

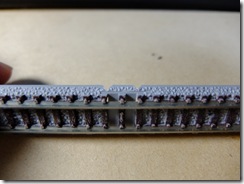

パーツの足を線路裏へ引き込むため 切り欠きを作る |

線路裏にピンバイスで穴を開け、 パーツの足を短いねじで留める |

|

|

|

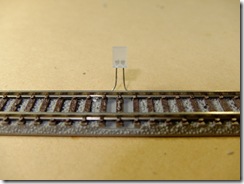

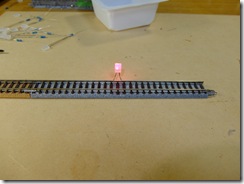

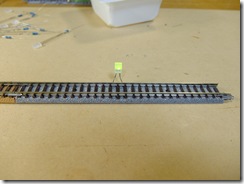

| 表向けにして引き起こして完成 | 赤色LED点灯 | 緑色LED点灯 |

ポイントの切り替えた先にある「どの路線に」「どちら向きに」電流が流れているのか分かるようになった。

ポイントへの不満から始まったが、電流の流れが目視できるようになり、製作して良かったと思う。