うろこ雲が綺麗であった。秋の季語である。理科的には巻積雲という。2-3日後に天気が崩れる前兆である。

» 理科のブログ記事

WOOの取材で、淡路島南部へ行ってきた。

「うずの丘大鳴門橋記念館」へも行った。私自身はもう5回以上行っている場所なので、ほとんど期待していなかった「うずしお科学館」に入ったのだが、今年3月にリニューアルされていて、とても学習対象として素晴らしい展示になっていた。

ちなみに一昨年2月の拙ブログはこちら

リニューアルされたうずしお科学館のHPはこちら

何がすごいって、鳴門海峡を立体模型だ。周辺地形を完璧にシミュレートした縦5メートル、横10メートルの大型ジオラマに、大量の水を供給/排出するシステムを組み合わせたもので、それに大画面スクリーンによる映像と球体スクリーン映像が絡み、映像とリンクする形で大型ジオラマの中の水が移動する。約20分の映像と水の動きを見ることで、鳴門海峡の潮流やうずしおの発生原因が理解できるというものだ。

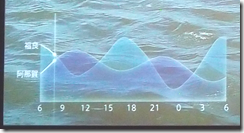

画面左下に現れる福良港(瀬戸内側)と阿那賀港(太平洋側)の干満と時刻のグラフが、鳴門海峡を挟んだ二つの水面の干満差を表しており、それに連動して大型模型の水位が変わり、そして潮流と渦潮が生じる。流れ込んだ側の端から見ると大量の水が流れ込んでくることが、排水音とともに理解できる。

素晴らしい展示施設である。ほぼ2回転見てしまった。

新たな発見として、これまで鳴門海峡の潮流は、太平洋から淡路島の東を回り込んだ海水と太平洋との潮位差で生じるというのが定説であったと思うのだが、ここでは四国西端から豊後水道を通って、瀬戸内海に入ってきた海水と太平洋の潮位差という説明があった。おそらくこちらの方が新説というか新たな定説になっていくのであろうな。

さすがに近畿中部の自宅でも積雪。

|

|

|

| 明け方はチラホラ | 7時過ぎ | 陽が昇ってくると快晴 |

この夜も降雪、翌日・翌々日の出勤は大変だった…。職場は20cmほどの積雪でした。

|

|

|

|

|

☜ 雪合戦 |

ここ数日、平年より気温の高い日(25℃超え)が続いていた。

今日も天気予報は晴れ、予想気温27℃、降水確率午前0%、午後10%。

しかし最後に夕方から夜にかけて雨が降る可能性もある、とも言っていた。

あぁなるほど、だいぶ大地に熱がたまっていて、積乱雲が発生する可能性があるのだなと思った。

そして実際、職場のある猪名川町では、夕方5時過ぎから突風と大粒のにわか雨となった。

https://www.youtube.com/watch?v=qkztdXkPm1w&feature=youtu.be

雨上がりには虹が、そしてコンクリートやアスファルトからは湯気が上がっていたのが印象的だった。

副虹(左側)と主虹(右側)がはっきり見える→

勤務先猪名川町は国史跡指定の多田銀銅山で有名である。

今回「金属を熔かしてみよう」という体験学習会があったので参加した。

大阪文化財研究所の伊藤幸司先生が中心に、銅の精錬・鋳造の歴史、鋳造の実際の手順を見せてもらった。

江戸時代に住友が大坂長堀で精錬・鋳造していた銅は、表面にできる酸化物の亜酸化銅が見事な赤色であることがステータスであったらしい。

今回の実験では、沸騰した塩水に熔けた銅を流し込むという操作でそれを再現していただいた。

銅を溶かすということ自体が1100度以上に熱する必要があり、古代にそれを実現した「るつぼ」の構造を解明する研究の話など、実に興味深く、学問の楽しさに触れることができたように思う。

|

|

|

鼓銅図録より |

銅の鋳造のようす |