昼からの休暇を利用して職場のある猪名川町の最高峰・大野山へ行ってきた。

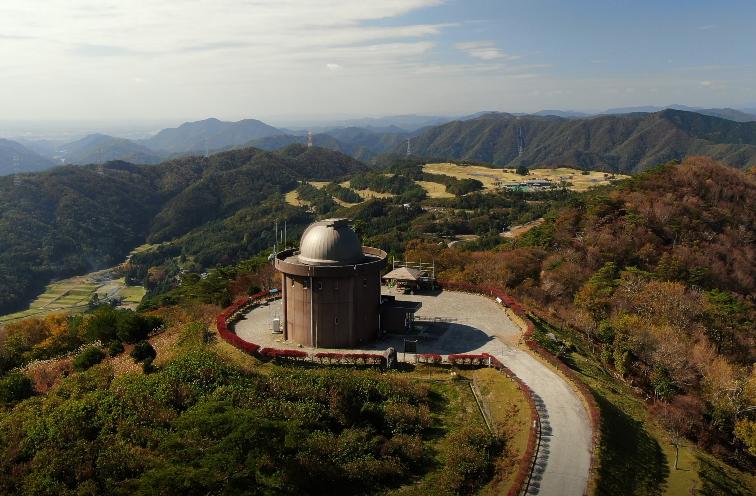

大野山アルプスランドの名称があるこの地域は標高753mとこの地区の最高峰。デイ専用のキャンプ場や猪名川天文台があり、山中に巨石が散在するエリアもある。

猪名川展望台

大野山アルプスランドは何度も訪れたことがあるのだが、猪名川展望台は開館時間が限られている関係で、今回初めて中に入ることができた。ちなみに猪名川展望台の開館時間は、木~日曜日の13時30分~21時30分(現在は20時に時短中)である。

中は一階にプラネタリウム室があり、階段を上がると天体望遠鏡のある観察室がある。

プラネタリウム室は、中央に小さな機械が設置された半径3m程度の円形の小部屋に、いくつかマットが敷かれており、そこに寝転んでドーム状となっている天井を見る形となる。

今回お客は私一人だった。上映となると職員さんが遮光のため周りのカーテンを閉め、部屋の外へでて「じゃあ始めますね~」の声で始まった。ちょっとレントゲン撮影のようなムードである。

薄暗くなった部屋のドーム状の天井に星が映し出される。内容は一般的な、当日の夕方から翌朝までに見られる惑星や星座の解説であった。映されている星も3等星くらいまでであろうか、都市部で目視できる星に割と近いためであろうか、大きなプラネタリウムで感じる異世界感は感じなかった。

プラネタリウムを鑑賞している間にもう一人の職員さんが望遠鏡の調整をしてくれていたようで、鑑賞後、階段を上ってすぐに星の観察ができた。

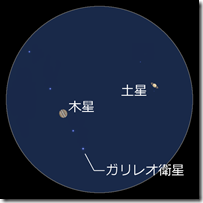

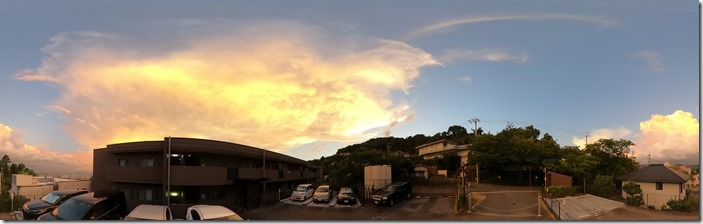

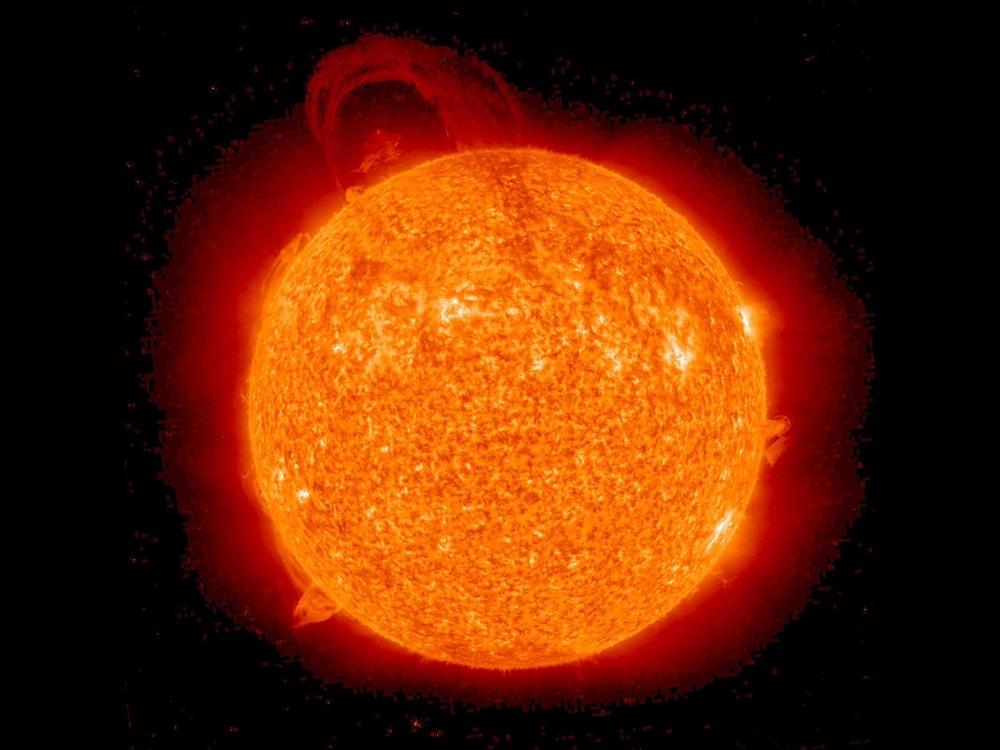

この日は、天候不順の夏にしては珍しく快晴だったので、雲に邪魔されずに観察ができた。見せていただいたのは、金星・水星、うしかい座のアークトゥールス、そして太陽である。太陽はHαフィルターを通した赤い映像である。いま太陽活動は減退期に入った状態らしく、プロミネンスも活発では無いのだが、何とかヒゲ程度には吹き出している様子を観察することができた。貸し切り状態だったからスマホで写真を撮っておけば良かったなぁ…。

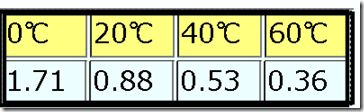

|  |  |

| 観察できたプロミネンスは、 こんな見事なわけはなく、 | ヒゲが生えた程度の高さだった (上のイラスト矢印先) | 猪名川展望台 2020年秋にドローンで撮影 (観光振興課許可済み) |

巨石めぐり

大野山を含む周辺のかなり広い範囲は、佐曽利カルデラの跡地形と言われている。しかし現在の地形からは確かめようが無い。確かめようが無いのにカルデラが存在していたとされる理由は、周辺から、熱水鉱床や溶結凝灰岩など、大規模な火山噴火があったことが推察される地質が見られるからである。多田銀銅山もそのひとつである。佐曽利カルデラができた時代は白亜紀。恐竜が大陸を跋扈し日本列島はまだ形になっておらず、その元が大陸の縁にあったと言われるころである。

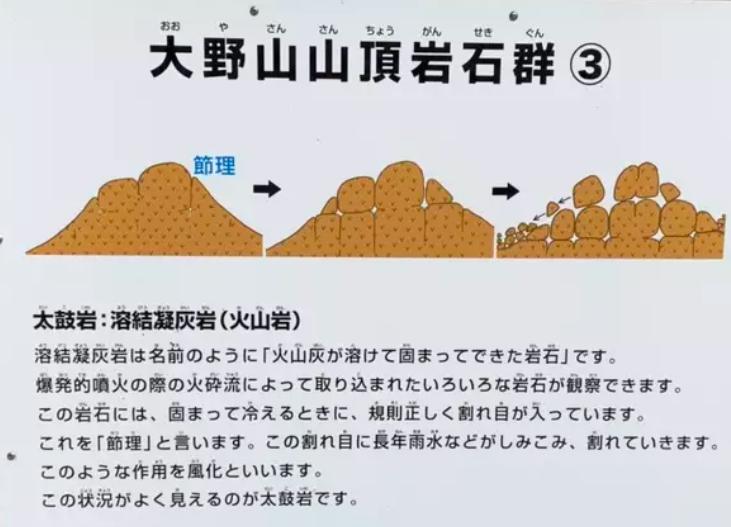

ここ大野山も、そうしてできたカルデラが断層などで断ち切られて突出した部分では無いかとのこと。そしてサブタイトルである巨石であるが、これは溶結凝灰岩といわれ、滞積した火山灰がその重みと熱によって再度溶け、固まったものとされている。その際、節理という決まった方向に割れやすい性質を伴うため、風化によって今の時代に巨石程度まで細かくなってきた、という推察である。

10年ほど前に理科の先生方と訪れて以来、久々の巨石との再会を果たした。