» 理科のブログ記事

電車内でアルミ缶が爆発!って事件を報道していた。

地下鉄サリン事件を彷彿とさせるニュースだが、人為ミスの事故らしい。

なんでもアルカリ性の強力洗剤をアルミ缶に密封して持ち帰る途中だったとか。

アルミは両性金属なのでアルカリにも反応します。そして水素が発生します。

水素が貯まれば反応で薄くなったアルミを突き破るくらいはしますわな。

アルミ缶でなければ‥、密封していなければ‥、起こらなかった事件ですが、けっこうキワドいところで事故になったり、免れたりということは他にもありそうですね。

ちょっと関連して‥‥本日主張したいことはこちら‥‥

日頃から、洗濯用の液体洗剤の詰め換え容器にはたいへん感心しています。

容器の先がとがっていて、そこを手で切ると、ちょうどボトルの口とマッチする形状、詰め替えが実にスムーズです。

中身が見えるのでほぼ最後まで移し終えたことがわかり、ちょっとした充実感が味わえます。ゴミも最小限ですからエコ感も味わえます。

量も絶妙です。ボトルの中身が無くなる前(ちょっと残っている状態)でも継ぎ足しできるように、ボトルの1割減の量しか入っていないのです。よく考えられていますね。

逆に、何とかならんのか!と思うようなものもあります。

食洗機用の粉末洗剤の容器。詰め換えても湿気が入り込み、なんかダマのようになってしまいます。使用に問題はないのでしょうが、なんかいやですね。

詰め換え容器ではないですが‥

「こちら側のどこからでも開けることができます」と表記しながら、どこからも開けることができない使い切りソースや醤油の袋、

切り込みに沿って開けると、途中までしか開かずに、そのまま注ぐと切れ端に中身が着いてしまい、何とも言えない残念感が漂う餃子のたれ、

袋の内側にこびりついてしまい、どうやっても最後まで出せない紅ショウガの袋、同じくジャムの容器。

話が逸れていきますが‥

どんなに小さいものでも定形の箱で配送されるamazon‥‥

うーん、何とかなりませんかね。

職員旅行で伊勢・鳥羽へ。

初日はお伊勢さん参り。ウケ狙いで金比羅さんの笠と富士山の金剛杖を持って行ってみる。貸し切りバスならではの無駄荷物だ。

初めて伊勢神宮に行ったのは小学校の修学旅行だった。ここでエラい目にあった話を。

人の話を聞かない児童だった私は、お土産として一括注文する赤福の代金を持ってきていなかった。

そこでお伊勢さんに着いたら速攻で土産の餅を買ったわけだが、これが赤福に似ているが異なる岩戸餅である。イケてない。

そしてそれを持ちバスに乗ったわけだが、その後、隣の席の女の子が車内で見事に口花火を炸裂、吐瀉物にまみれたお餅を持ち帰ることになった。

‥‥苦い思い出である。

さて、そんな思い出を秘め、車内で差し入れのビールを6缶あける。

あっという間に伊勢神宮に到着。運転してもらうってのもいいもんだね。

真夏の炎天下、血中アルコール濃度かなり高めで、御神域をへんてこな格好で歩く。

その後、本物の赤福を食べ、さらに餡を凍らせたという「おふくアイスマック」なるものを食べる。

宿泊は鳥羽シーサイドホテルである。海側の眺めの良い部屋。

鳥羽は6年前に青春18切符を使って訪れたことがある。

そのときは、JR鳥羽駅から歩いて、赤福のお店に立ち寄り、ミキモト真珠島や鳥羽水族館を横目で眺めながら、鳥羽港から伊良湖崎へフェリーに乗ったのだった。そのときのフェリーから眺めたであろう温泉旅館に泊まったわけだ。

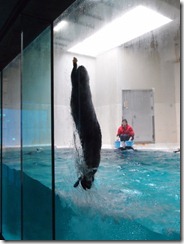

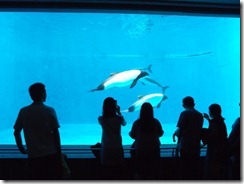

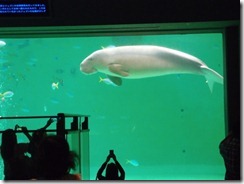

翌日は鳥羽水族館へ。小学校の修学旅行以来か。

数日前に清水の東海大学海洋科学博物館にいったばかりだが。

さすが老舗の博物館。見せ方が上手である。

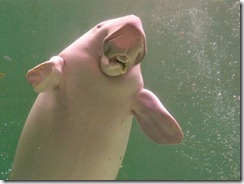

なんか情けないフェイスマークみたいだが、カブトガニが砂の中に潜っている様子である。

なんか情けないフェイスマークみたいだが、カブトガニが砂の中に潜っている様子である。

その後、海女小屋での漁師料理を堪能し、石神神社を参詣、お土産に赤福を買って帰路につきました。

以前はお土産の赤福なんて硬くて大して旨いとも思わなかったが、柔らかくておいしかった。賞味期限も2日だったし、偽装事件以降真っ当にやっているのだろう。名物に旨いものなしというが、赤福は安いし良いと思うな。

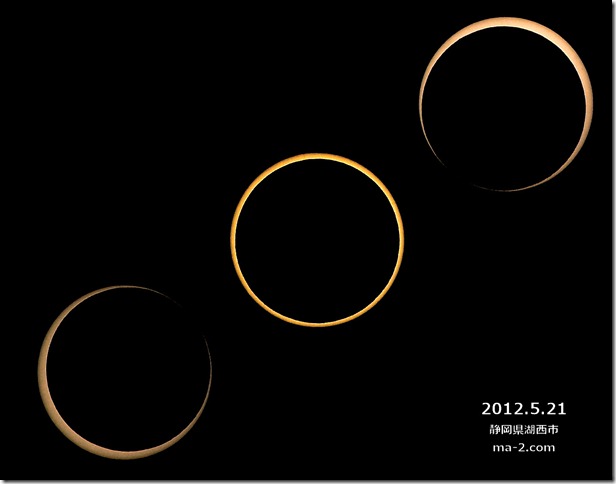

予報以上に好天になりました!

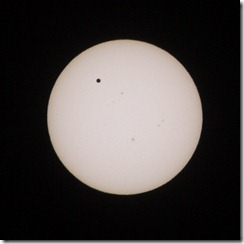

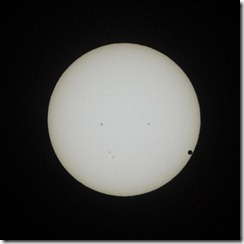

職場で第1接触から第4接触まで撮影できました。

第2接触と第3接触は「ブラックドロップ」らしい画像もあるが、単に光学的な現象らしい。

国立天文台ひので科学プロジェクト WEBhttp://hinode.nao.ac.jp/panf/より

太陽観測衛星「ひので」からの画像

観察には意外なほど日食観察用のオペラグラスが役に立った。

たった3倍だが、金星の位置が見つけやすくなる。

位置を知った上だと日食グラスでもかろうじて観察できると職場の先生や生徒たちに好評でした。

今日、職場からの帰り道での目撃談。

山の中の道を走っていると、こちらに向かって鷹が空を覆うように低空飛行してきた。

その脚にはしっかりと蛇が捕らえられていた。

こっちに向かって飛んでくる。

その間に「うゎ(蛇を)落として車に載ったらいやだなぁ(窓空いてるし)」なんて考えるくらいの時間はあった。

実際には何事もなく、鷹は車の上を通過していったわけだが‥‥。

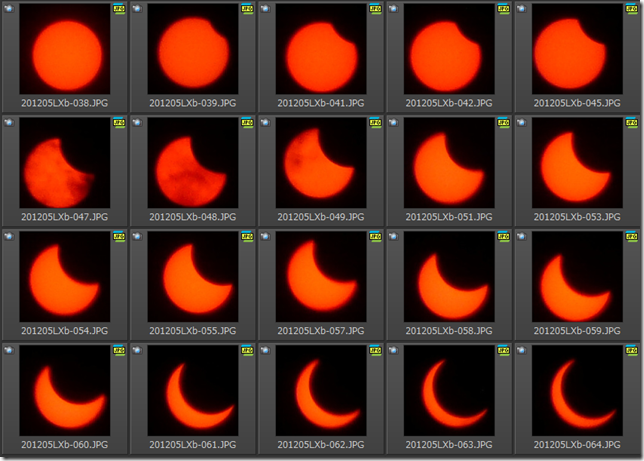

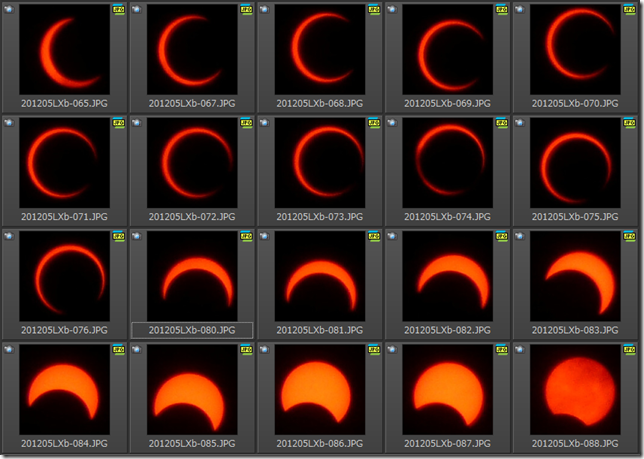

自宅居残り隊の2名に撮影してもらったものです。御苦労様でした。

欠け始めから金環、かけ終わりまで一部始終が撮影できています。うらやましい‥‥。

当日はマンションの駐車場は親子連れがあつまり、さながら日食観察会のようだったと。

その中でも日食を撮影するカメラを用意していたのは注目を集めたそうです。

日食観察用のプレートをレンズ前に貼り付けただけです。

が、露出が難しい。

このカメラはマニュアル撮影ができるので、あらかじめ何枚か撮影しておいて適切な露出を決めておきました。

ISO100で F4.9 1/80 焦点距離は35mm換算で136mmです。

(上記の写真はそこから切り出したものです)

またコントラスト差が激しい今回のような被写体は、ピント合わせが難しいです。

このカメラはピントも手動で合わせられるので、無限遠にしておきました。

今や市場的には子どものおもちゃ程度に成り下がったコンパクトデジカメですが、中には一眼レフのサブ機として使うことを想定したようなマニアックなものもあります。このPanasonicのLXシリーズもそういったカメラです。

脱線ゴメン

今回、金環日食帯の中心で撮影したかったので、仕事を休み、撮影行へ。

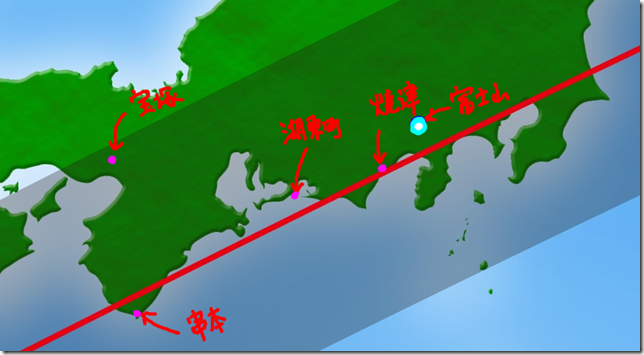

撮影場所は、当初は串本を予定していた。橋杭岩の向こうに見える金環日食という構図で撮りたかったのだ。しかし同じように考えていた関西人が多いのか、和歌山県南部の宿泊施設は5/21だけ満室のところがほとんどだった。

一応、大島の民宿を押さえていたが、上記のようにかなりの混雑が予想される上、天候が悪かった場合、当日に条件の良い場所へ移動できない(和歌山南部の道路状況はかなり悪い)ので、3週間ほど前に宿泊地を静岡県の焼津に変更した。もちろん金環日食の中心帯であること、金環の継続時間が長い(約5分、大阪では約2分)という条件を満たしているからだ。焼津からなら渥美半島から房総半島まで数時間で移動できる。焼津はビジネスホテルも多く高速のインター付近の好立地ホテルが余裕で予約できた。

図は国立天文台HPのものに加工

当初は家族全員、仕事や学校を休んで行くつもりだったが、長女が学校のトライやるウィーク初日、さすがに休めず。次女と二人旅となった。まぁ、もし静岡が悪天でも、居残りの2名で金環食帯ギリギリの宝塚での撮影できる‥‥という目論見もあった。

前日(日曜日)の朝、3:43に出発。翌日の日食のためのロケハン‥‥ではなく、この日は富士五湖の観光である。子どもには可能な限り見聞を広げさせたいと常々思っている。

新名神、東名阪、伊勢湾岸道を通り、あっという間に名古屋へ。三ヶ日から新東名へと、新しくできた高速を乗り継ぐ。新東名は快適だが退屈だった。が、清水SAあたりからは富士山がよく見えた。出発から5時間半で御殿場インター到着。

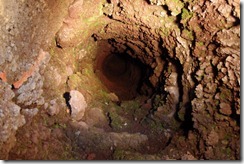

ここから富士山の周りを反時計回りに観光して回る。山中湖では富士山を眺め、花の都公園ではアルキメデスのらせんや溶岩樹形を学び、鳴沢では富士山博物館の見学、西湖では溶岩洞窟の探検をし、ほうとうで昼食、本栖湖では芝桜フェスティバル、続いて白糸の滝、最後は富士宮で富士山本宮・浅間大社の参拝とB級グルメ富士宮焼きそば、そして焼津へ移動と怒濤の観光スケジュールだった。これだけ観光すれば翌日、金環日食の観察ができなくても、まぁ無駄足にはならない‥‥ならないと自分に言い聞かせる。

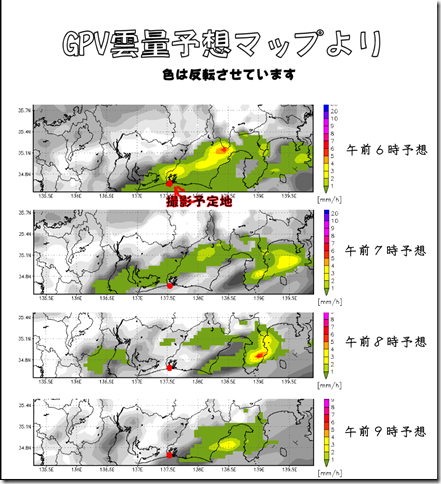

さて、焼津のビジネスホテルではネットを使い、翌朝の天気チェック。東海~関東の時間帯天気を調べる。どうやら全体的に曇天という当初の予報からは少し好転しているようで、静岡県東部よりは西部の方が、さらに愛知県から西はかなり晴天率が高そうだ。しかし西に行けば行くほど中心帯から外れてしまう。そこで完全な中心帯はあきらめ、晴天率の高い、浜名湖あたりで撮影することした。

翌朝、2時50分起床。普段より20分早く起きる。もう一度晴天率の確認をして、撮影地を浜名湖の西、渥美半島の根元にある湖西市「潮見坂」あたりに定める。寝る前の予定では浜名湖SAで撮影するつもりだったが、湖の内陸寄りなので、もしかしたら霧が発生するかも‥という心配と、日食開始から終了まで3時間も子どもに目をかけにくい状況で、事故が怖かったことと、潮見坂という名前がいかにも天候の良さそうな地名を表しているように感じたこと、少しでも中心帯に近い海沿いの方が良いと思ったことと、浜辺なら子どもを遊ばせておくことができそうだと思ったことなど、まぁ「総合的な判断」ってやつで変更した。あとでラジオで聞いたところ、浜松SAでは1000人近い天文ファンが集まっていて大混雑だったらしい。

4時にチェックアウト。と言ってもカードキーをフロントにある箱に戻すだけである。さっそく高速に乗り、現地到着5:30。天気は晴れである。周囲の砂防堤には20人ほどの観察者。浜まで降りてカメラを構えているのは私だけであった。さて、6時前よりビデオ、周囲の明るさを撮影するためのカメラ、そして太陽を撮影するためのND100000フィルタ付き望遠レンズのカメラをセットして、準備万端。

しかし、いよいよという6時以降、だんだん雲が厚くなってきて、太陽を隠してしまった。日食開始6:17。太陽は見えない。東からどんどん雲が流れてくる感じだ。雨は降らないものの太陽は見えず。

そのまま約1時間。あと10分で金環日食が始まるというのに、太陽は姿を現さない。雲の切れ間より光が何本も差し、その延長上に太陽があることは分かるのだが、場所が分かったって仕方がない。雲越しにも見ることができない。3年前の悪夢再び、か。虚脱感から砂浜に腰を落として天を仰ぎ、正直、神を恨む気持ちになった。

あきらめて自宅に電話。宝塚では雲はなくマンションの子どもたち総出で観察をしているそうだ。 くやしいが今更どうしようもない。預けてあった遮光フィルタ付きのデジカメで可能な限り撮影するよう頼む。

くやしいが今更どうしようもない。預けてあった遮光フィルタ付きのデジカメで可能な限り撮影するよう頼む。

しかし、しかしですよ。奇跡ってあるんですね。7:22、マジで金環6分前!急に雲の切れ間が広がり、太陽が姿を現しました。周囲から歓声が上がる。私も大人げなく大声で「やった-!」と叫び、そして娘とハイタッチ!

その後は雲がかかることはほとんど無く、第二接触、金環、第三接触まで観察できた。神様スミマセン、こんな感動的な演出のための前フリだったんですね。もうこれからは絶対あきらめません。

ということで第一報のような写真を撮ることができました。第三接触後は、ピンホールで遊んだり、周囲の明るさの変化を楽しみました。

ということで第一報のような写真を撮ることができました。第三接触後は、ピンホールで遊んだり、周囲の明るさの変化を楽しみました。

その後、8時以降はまたまた雲が出始め、日食終了時8:57にはまた雲の向こうでほとんど見ることができなくなりました。まさに奇跡の40分間でした。次は6/4の部分月食と6/6の金星の太陽面通過です。