先週、同僚の先生からモンシロチョウの幼虫(以下アオムシ)をいただいた。ご実家が有機農法でキャベツを育てているとのことである。

教材としては時機を逸してしまったが、まぁ教科書に載っているモンシロチョウを育ててみるのも良いかと思い10数匹を引き取った。

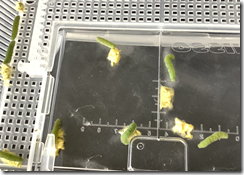

週明けの虫かご内に異変が。

飼育かご上部のふたに黄色のかたまりがいくつもあり、その近くには必ずアオムシ。

アオムシは黄色のかたまりを守るような形で死んでいるものもいれば、離れようとしているものもいる。しかし文字通り 青息吐息である。

青息吐息である。

あぁやっぱりなぁと思った。アオムシは寄生されていたのだ。

黄色のかたまりは アオムシコマユバチ(以下寄生バチ)のさなぎである。畑にいるときに卵を産み付けられたのであろう。たしかに黒っぽい斑点のある青虫がいるなぁとは思っていたが、それが寄生の印だったとは後から知った。

寄生バチはアオムシの体内でふ化する。アオムシがさなぎにならないように(えさを食べなくなるため)操作しているとのことである。そして寄生バチがある程度成長すると、体内から一斉に出てくる。アオムシから出てきた寄生バチの幼虫はすぐに繭を作る。寄生されたアオムシはその後で死ぬわけだが、傷ついたアオムシには雑菌が繁殖するため、繭にとっては害となる。そこでアオムシを繭から離れるような操作すらしているらしい。もちろん力尽きて繭のまわりで死ぬアオムシもいるわけで、これをみると繭を守っているように見える。

なかなかにリアルな現場である。

この現実は、チョウの学習をする小学3年生には残酷である。一方で生存をかけた生物の持つ本能であるとか、個体数の維持など生態系のバランスなどを考えられる段階の児童・生徒には格好の教材であろう。今回は6年生の理科担当の先生にお預けしたが、授業で大いに活用されたよし。

なおキャベツはアオムシに食害されると、カイロモンという揮発物質を出し、それを嗅ぎつけて寄生バチが集まるという仕組みになっている。アオムシはキャベツにとって天敵、農家さんにとっては害虫で、寄生バチはむしろホワイトナイトといったところだ。

自然界のシステムというのはよくできているものだと感心した。

ちなみに4月から育てていたアゲハは、ほとんど卵から育てていたので、寄生はなし。5~6月に一匹を除いてふ化して旅立っていった。