» 地学のブログ記事

この日は平日。職場は期末テストの1日目だ。

今年から計画的に休みを取ってリフレッシュしようと思い立って、初めての実施した計画休日。

さて、以前からドライブしたいと思っていたのだが、どこに行こうか。おりしも季節は梅雨のまっただ中。

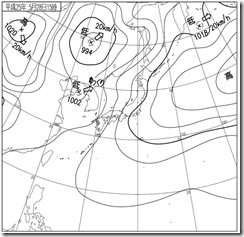

幸いなことに天気予報は雨ではない。天気図を見ると近畿地方の北側が大陸側の高気圧の圏内だったので、日本海側に行くことにした。

走り始めて、三田から舞鶴道・豊岡道を通るあいだに香住(香美町)に行くことに決定。八鹿の道の駅で情報を仕入れる。

その後、近くのGSで軽油を補給した際、スタンドのおじさんに燃費を聞かれる。「高速と郊外だと20くらいですね~」と答えたものの自分でも曖昧だったので、このあと自宅に戻るまで計測してみたら22.4km/lだった。ガソリンとの価格比を考えると、ガソリンなら25.6km/lということになる。定速走行が多く、エアコンも使わない・窓を開けないですむ気温で(空気抵抗が小さい)、エンジンも十分に暖まっているというディーゼルエンジンの性能が最高に活きる場面とはいえ、比較的大きな部類の乗用車としてはすばらしい燃費である。

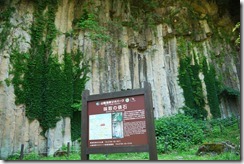

さて第1の目的地は、村岡にある「味取の俵石」である。

豊岡の玄武洞と同じく、玄武岩溶岩の柱状節理と板状節理が目の当たりにできる。

むかし相棒殿と行った「三七十鮨」に行きたかったのだが、残念ながら定休日。

観光バス相手の海産物屋でカニ丼を食べる。まぁカニは缶詰、大量に載っているカニ味噌は現地産とみた。

第3の目的地は餘部橋梁(今、餘部鉄橋と打ちかけたがコンクリート橋も鉄橋で良いのだろうか)。

もともとあった餘部鉄橋の横にコンクリート製の橋梁がかかっている。いままでの鉄橋が有名すぎるので、コンクリート製の素っ気ない構造を無粋とみるか機能的とみるか、意見の分かれるところだろう。私としては、もう少しデザイン的な側面も加味して欲しかったというのが実物を見ての感想だ。

もとの鉄橋は駅側3つを残して、観光施設〔空の駅〕として開放している。発想は良いのだが、いかんせん安全のため、せっかくの景色も鉄格子越しである。まるで檻に囲まれたようであり、〔空の…〕というには今ひとつ。写真は格子の間から撮れるので、まぁきれいには写るのだが(右上・右下)、写真だけ見て現地に行ったら、かなりがっかりするだろう。

駅に向かう途中の坂道から分岐した道を上がると鉄道撮影ポイント。もちろん鉄道写真の撮影を行う。ちゃんと時刻表を持って来ているあたり、ここに来ることもかなり想定していたということだ(→自分)。

左の海の鮮やかさを際立たせたくて、手前に木をシルエットで配置する構図を取ったが、ちょっとうるさかったようだ。素直に右下の構図で撮れば良かったと反省。

だんだん天気も良くなり、気温も30度近くになってきた。ただ風が強くたいへん心地よい気候である。

最後に山陰海岸ジオパークを海から眺めるということで三姉妹船長として有名な遊覧観光船「かすみ丸」に乗ることに。

14:00出港に合わせ、早めに船乗り場に行くが、平日なので予約客がおらず、現在乗客は私一人。このままでは出港しない(ペイできない)とのこと。

とりあえず14:00前にもう一度来ることにして、近くの岡見公園へ。ここは陸繋島といい、3つの離島が、潮流で運ばれた砂で陸地とつながったものらしい。眺めが良い。

さて、13:50再び船乗り場にやってきた。相変わらず客はゼロ。あきらめかけていたところに、マイクロバスのお年寄りグループ11名が颯爽と登場。救いの神である。

これで出航は確定。次にコースであるが、時間が異なる3つのコースがある。私としては名勝・鎧ノ袖が見れる2コース(1時間)か3コース(1時間半)にしたかったのだが、お年寄りグループはかなりお酒も召されていて、トイレが不安だし、船酔いもイヤだということで1コース(30分)の意見が優勢。あまり強く意見も言えないままお年寄りグループの要望通り1コースに行くことになった。まぁ致し方なし。

結果としては、短時間ではあったものの、いろいろな岩石や海岸地形の学習となり、良い遊覧となった。船を操縦する女性も(3姉妹にも二組あり、今日は初代船長、つまり年配の方)かなり学習しているようで、一般の奇岩や・何かに見立てた○○岩といった役に立たない知識の紹介は少なく、実に学術的にシフトしている案内であった。ジオパークとして指定されたことも影響しているのだろう。

上写真

左の二枚は、岩石の違いが色で分かる。どちらかが元々の地質に貫入してきた火成岩。

上・右写真は海食洞。

下写真

左は大きな礫を含む火山岩。元々大きな礫岩層に溶岩がやってきて、大きな礫が残ったと思われる。

右は凝灰岩。比較的柔らかいので、波打ち際が浸食されて凹んでいる。表面も風や波による浸食で削られ、中に含まれている礫が表面に表れている。

以上の記述は、おおむね船長の説明によるもの。普通の遊覧船とはかなり違うことが分かっていただけると思う。

15:00前には港に戻り、18:00には自宅に引き上げた。有意義な休日であった。

今日は夏至。

昼の長さが最も長い日であり、太陽高度が最も高くなる日であり、もっとも北寄りに日の出/日没する日である。

月食自身は皆既月食なのだが、日本では月食の終了間際の部分月食の状態でようやく月の出という条件だった。今回は全く興味なく、職場で月を見上げたときはすでに部分月食すら終わっていた。

兵庫県宝塚市拙宅観測所において初霜を観測した。昨年に比べて9日遅い。

初霜は遅かったが今年の晩秋は寒かった。一昨日の明け方には大阪で初雪(みぞれ)を観測したとか。

10月には真夏日(最高気温30℃超え)があったというのに、

11月には最高気温10℃とか。秋はどこに行ったのか。

(しかし、そのおかげか、今年は紅葉がきれいだったりする。塞翁が馬…)

ちなみに初霜が遅かったのは、明け方の天気が悪いことが多かったため、あまり放射冷却による気温低下がなかったことが原因と思われる。

上の写真は、OLYMPUS XZ-1 ドラマチックモードで撮影(HDRをガンガン効かせたモード)

普通に撮ると左下、見た目に近いのが右下の写真