この日は天気が悪く、小雨が降っていたので、レインウェアを着込んでの出発である。富士山保全協力金の試行が始まっていたが、悪天のため「本日中止」とのこと。一人1000円としたら4000円。シャトルバス代といい、覚悟していた出費が抑えられてラッキーである。その分、上の山小屋でお金を落とすことにしようと思う。

ちなみにこの協力金との引き替えにバッジがもらえるのだが、それがヤフオクで高騰、20000円越えで落札されていた。サクラ入札かも知れないが、もしかして機会損失したのか???

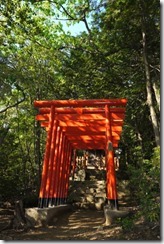

登山道に入ってすぐに古御岳神社(こみたけじんじゃ)。全員の無事と登頂をお祈りする。

溶岩流の跡は高い木が少なく、風を強く感じる。

コースタイムは1時間、ガイドブックの標準タイムが2時間だから、小雨と風の中をほぼ標準タイム通りに歩いたことになる。

強い日差しや強烈な登りではないことが幸いしたのかも知れない。

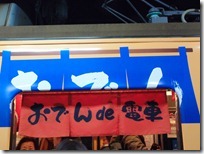

ここで大休憩。山小屋に入りしるこやおでんなどを注文する。この山小屋には乾燥室があり、ぬれたレインウェアや手袋などを乾かすことができたのは嬉しかった。

15:30 新6合目出発

だんだんと背の高い木が少なくなってきた。そのせいか、天候の変化か、風が強く感じられるようになった。

後で聞くと相棒さんは「しんどかった。けど目標がすぐだったから登れた」とのこと。

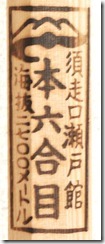

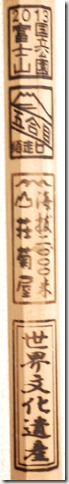

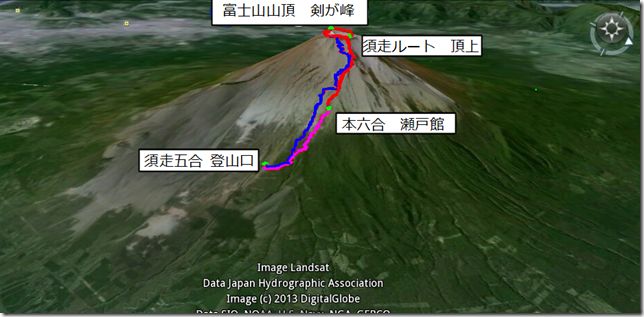

さて、今回の宿泊先:瀬戸館は、不人気・須走ルートの、さらに需要の少ない低位置(2680m)にある山小屋である。5月に予約を入れ、7月初旬に日程変更をした際、変更元の日付を言っただけで「あぁ○○さん」と特定されたので、その時点でうち以外は予約がなかったのだろう。1年前から予約を入れないといけないと言われる吉田ルートとは雲泥の差である。そしてこの日、実際に宿泊したのも、うちの家族4人と雑誌の取材グループ3人だけだった。ものすごい穴場だ。

・二食付き7500円・週末は+1000円(標準的)

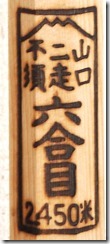

・宿泊者のトイレ・焼き印無料

・夕食のカレーやごはん・ミネラルウォーターなど無料

・この日は夕食・朝食の際、手作りのナスの煮物などを振る舞ってくれた。

・寝床は蚕棚風で一人部屋があるのが特徴

この日は空いているとのことで、上下の4人部屋を割り当てられ、一人で2人分を使う贅沢使用となった。手足を伸ばしたり寝返りを打ったりしても平気である。

この日は空いているとのことで、上下の4人部屋を割り当てられ、一人で2人分を使う贅沢使用となった。手足を伸ばしたり寝返りを打ったりしても平気である。

天気は徐々に良くなってきて、青空も覗くようになってきた。が昨年のような影富士が見えるわけでもなかったので、早々に寝ることにした。夜中、外にあるトイレに出たが、夜間登山で登ってくる若者のグループが小屋前で休憩をしていた。一緒になって星を眺めていたら流れ星が見えた。「おっ」と思わず声を出したら、若者の一人も気づいたのか「今流れましたよね」と同意を求めてきた。こういう地味な出会いというのも乙なものである。

一日目終了

![20130223_se-006[5] 20130223_se-006[5]](https://www.ma-2.com/blog1/wp-content/uploads/2013/02/20130223_se-00651.jpg)

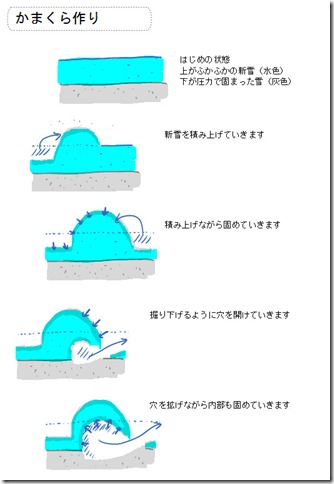

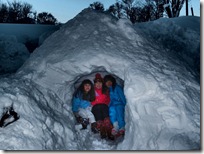

___[横穴から掘り下げて拡げていく。4時過ぎに完成!]

___[横穴から掘り下げて拡げていく。4時過ぎに完成!]