7/30 川西能勢口 0550 – 0617 大阪 0657 – 0801 関西空港

関西空港 0945 -空路peach- 1100 鹿児島空港 1130

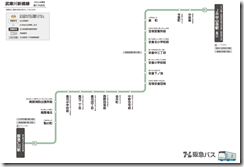

鹿児島中央駅前-鹿児島駅前-武之橋-谷山ー郡元-天文館通-水族館口

鹿児島港 1540 – 1555 桜島港 – 国民宿舎レインボー桜島 泊

7/31 桜島港 0605 – 0620 鹿児島港 – 水族館前ー鹿児島中央駅前

ここから「九州満喫切符」利用

鹿児島中央 0700 – 0749 隈之城 0753 – 1041 八代 1056-1134 熊本

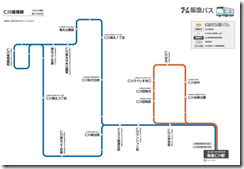

田崎橋 1150 – 1248 健軍町 1252 – 健軍校前 – 九品寺交差点前 –

藤崎宮前 1435 – 御代志 1516 – 熊本高専前 -北熊本 1642 – 上熊本 1658

西辛島町 – 熊本城市役所前…通町筋 – 熊本駅前 – 通町筋…花畑町 – 熊本駅前

ホテル ザゲート クマモト 泊

8/1 熊本 0527 – 0605 長洲…長州港 0700 – 0745 多比良港…多比良

多比良 0817 – 0844 島原港(駅) 0911 –バス- 0922復興アリーナ

がまだすドーム(雲仙岳災害記念館) 復興アリーナ 1130 – 1142 島原港(駅)

島原港(駅) 1204 – 1319 諫早 1338 – 1505 佐世保 1513 – 1758 伊万里

ビジネスホテルみやこ 泊

8/2 伊万里 0550 – 0615 有田 0626 – 0700 江北 0708 – 0809 基山

基山 0814 – 0842 甘木 0934 – 久留米 大牟田

大牟田 1123 – 二日市 1221 ー 太宰府 大宰府参詣

太宰府 1320 ー二日市 ー 福岡天神

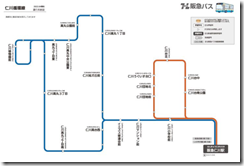

天神南 1358ー橋本 1448ー博多 1528ー福岡空港 1544ー中洲川端 1556ー

貝塚 1618 ー新宮1713ー西鉄千草ー吉塚

ステイパピヨン博多 泊

8/3 ここからJR西日本全線フリーパス利用

博多 0607 – 0634 新下関 0655 – 0700 幡生 0707 – 0747 小串 0812 –

ー 0839 滝部 0846 – 0954 幡生 1000 – 1005 新下関 1024 – 1045 新山口

新山口 1054 -SL- 1307 津和野 1358 –スーパーおき4- 1819 鳥取

鳥取 1840 –スーパーはくと16- 2010 姫路 2016 – 2113 尼崎

尼崎 2120 – 2135 川西池田 帰宅

8/4 川西池田 0531ー 新大阪 0734 –くろしお1- 1115 古座

古座 1520 – 1549 紀伊勝浦 1711 –南紀8- 1729 新宮 1746-

帰路のくろしお33号が御坊駅で運休、日根野から代行タクシーにて深夜2時に帰宅